同居人がいるのに、なぜか誰にも看取られない。いま日本で、そんな最期が増えている。実は孤立死の原因は、家族の有無ではない。高齢化が進む今、誰もが孤立死する時代が目前に迫っている。※本稿は、小谷みどり『〈ひとり死〉時代の死生観「一人称の死」とどう向き合うか』(朝日選書、朝日新聞出版)の一部を抜粋・編集したものです。

同じ家に家族が住んでいても最期の瞬間はひとり孤独

ぽっくり死にたいという人は多いのに、孤立死は怖い、という人も日本には多い。自宅でぽっくり死んだら、息絶える瞬間に誰もいないことは十分あり得るのに、だ。

ひとり暮らしの人だけの問題ではない。同居する家族がいたとしても、ひとりになる時間がまったくないということは考えにくい。ひとりになった時間にぽっくり死ぬことだって考えられる。

私の知人は、ある休日に仕事仲間とゴルフに出かけ、夕方になって帰宅したら、お風呂の中で妻が亡くなっているのを発見するという経験をした。

妻はまだ30代だったが、入浴中に心臓が急に止まったそうだ。泊りがけの出張だったら、妻の遺体はすぐには発見されなかっただろう。

家の中にいても、家族がお風呂の中で亡くなっているのを発見するのが遅れるケースはよくある。いちいち、家族がお風呂に入っている時間をストップウォッチで計っているわけではないので、なかなかお風呂から出てこなくても、「今日は長湯だなあ」ぐらいにしか思わないだろう。

別の知人家族は父親との3世代同居だったが、父親が夜中にベッドで亡くなっているのを発見したのは翌日の夕方だったという。

前日の晩御飯を一緒にとった後、いつも通り、父親は自室へ入り、翌朝は、これまたいつものように、みんなが仕事や学校へと出ていったという。

学校から下校した子どもが、おじいちゃんの朝ごはんがそのまま食卓に置かれているのを不思議に思い、夕方になって部屋をのぞくと、亡くなっているのを発見したそうだ。

ここで紹介した2人の知人の家族の最期は、どちらもぽっくりだ。遺体は1日以内に発見されているとはいえ、同居する人はいるのに、死ぬ瞬間に立ち会った人は誰もいない。

また、病院で闘病中に亡くなったとしても、死ぬ瞬間に立ち会う家族がいるとは限らない。

「様子がおかしい」「亡くなりそうだ」という連絡を病院から受けても、家族がすぐに駆け付けられるとは限らない。そもそも患者の様子がおかしいことを病院が知るのは、医療者がそばにいてわかったわけではなく、患者が指につけていた、血中酸素濃度を測るパルスオキシメーターが、ナースステーションに異常を知らせたからにほかならない。

病院にいても、患者の死を見守っているのは医療機器であって、家族がベッドサイドを囲み、「おじいちゃん、ありがとう」と言った後に息絶えるというのは、ドラマだけの世界なのだ。

ひとり暮らしの高齢者の半分が自分は寂しく死ぬと思っている

少し古いが、60歳以上を対象にした内閣府の「高齢者の住宅と生活環境に関する調査」(平成30年)によれば、「孤立死(誰にも看取られることなく、亡くなった後に発見される死)について、身近に感じますか」という質問に対し、「とても感じる」人が9.1%、「まあ感じる」人が24.9%と、高齢者の3割以上が、孤立死の問題を身近に感じていた。

これをひとり暮らし世帯だけについてみると、「とても感じる」が15.9%、「まあ感じる」が34.8%と、孤立死を身近に感じる高齢者は半数以上を占めた。

実際、誰にも看取られることなく息を引き取り、その後、相当期間放置される「孤立死」は増加している。警察庁の統計によれば、2024年1月から3月の3カ月間に、ひとり暮らしの自宅で亡くなった65歳以上の高齢者は全国で1万7000人程度いることが明らかになっている。

これを年換算すると、6万8000人にものぼる。監察医は東京都23区、大阪市、名古屋市、神戸市に配置されており、死因がわからず急に亡くなった人や事故などで亡くなった人の死因を明らかにするために解剖をする。

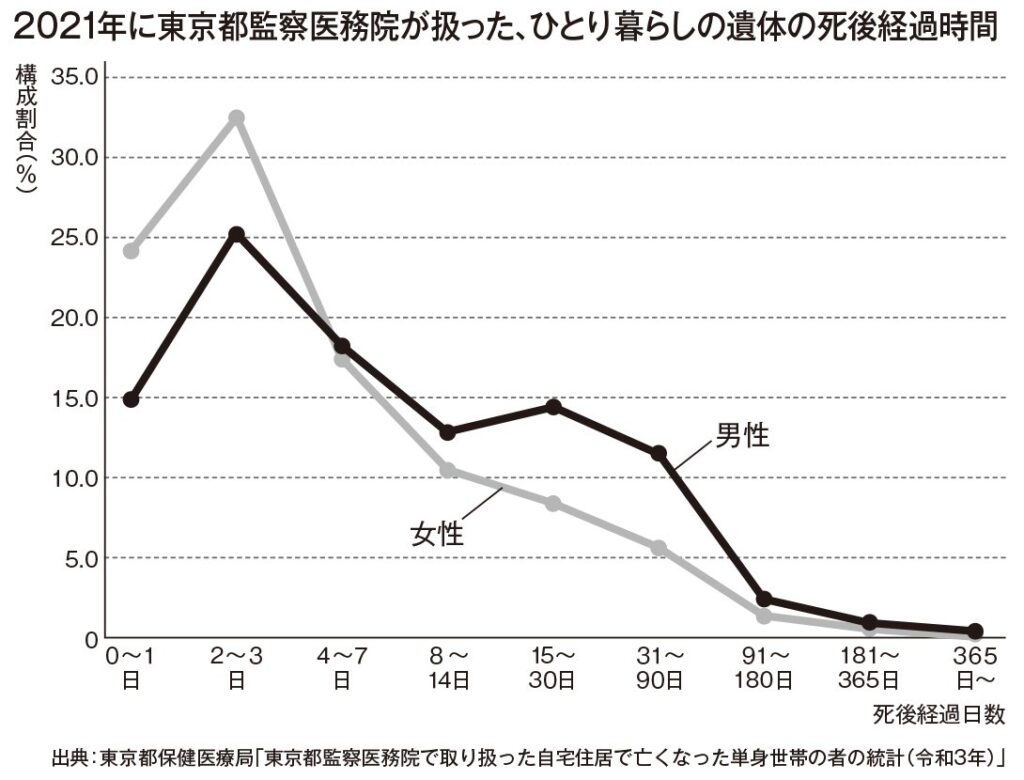

東京都監察医務院が2021年に取り扱った、自宅で亡くなったひとり暮らしの件数は8691人いたが、そのうち69.4%が65歳以上だった。

孤立死というと、発見までに相当な日数が経過しているかのように思いがちだが、死後経過日数をみると、0~1日が38.2%、2~3日が23.0%で、6割以上が数日以内に発見されていた(編集部注/単身世帯と複数世帯の合計)。

図表:2021年に東京都監察医務院が扱った、ひとり暮らしの遺体の死後経過時間

多くの人は孤立死しても、数日以内には発見されていることにかんがみれば、孤立死の問題は、遺体が腐敗するまで発見されないことではない。むしろ、生きている間の孤立が問題なのではないだろうか。

男性高齢者の6人に1人が2週間に一度も会話していない

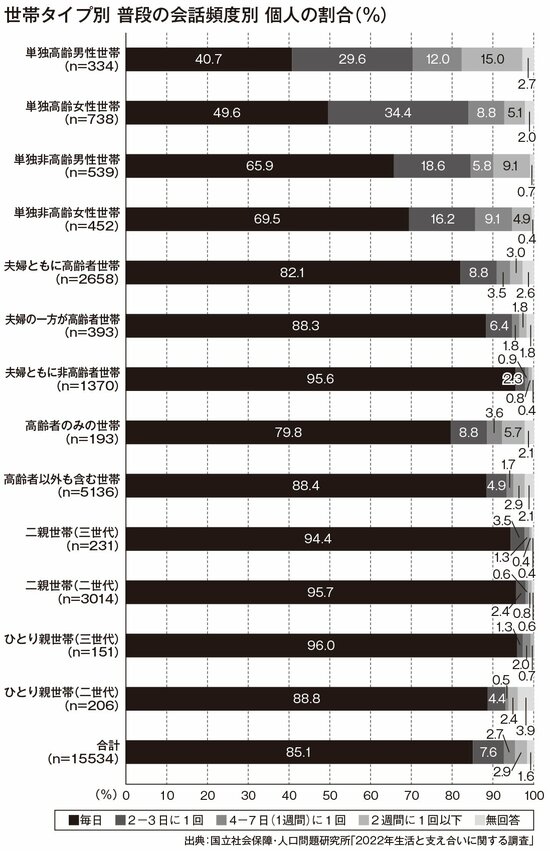

例えば、ひとり暮らし高齢者の会話頻度をみてみよう。

国立社会保障・人口問題研究所が2022年に実施した「生活と支え合いに関する調査」によれば、ひとり暮らしの男性高齢者のうち、ふだんの会話頻度が「2週間に1回以下」の人は15.0%もいた。

ひとり暮らしをしている男性高齢者の6人に1人が、2週間に一度も会話をしていないという事態は、にわかには信じがたい。

図表:世帯タイプ別普段の会話頻度別個人の割合(パーセント)

そしてそれ以上に、「近所には、そんな人はいない」と多くの人が感じていることが問題とされるべきだ。

私は講演で、よく「心当たりに、2週間に一度も誰とも会話しないような人はいますか」とたずねるが、大都市部でも地方でも、「まわりには該当者がいる」と回答する人はまずいない。

社会から孤立している人がいること自体、世間には認識されていないことが、深刻な問題なのだ。

生きている間に社会から孤立しているのであれば、自宅で倒れても、誰からも気づかれずに亡くなり、死後相当日数が経過して発見される可能性は高くなる。つまり死後経過の長い孤立死は、生きている間の孤立の問題の延長にあるといえる。

80歳の親が死んだその日から未婚の50歳が路頭に迷う

戦後、私たちのライフスタイルは大きく変わった。例えば子どもがいても、高齢期は夫婦のみで暮らすのが当たり前になっている。

国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、2040年には、世帯主が65歳以上の世帯のうち、40.0%がひとり暮らしになり、東京都では全国最高の45.8%にのぼるとされている。

また50歳時点で一度も結婚経験のない人の割合を示す生涯未婚率は、2020年には男性が28.3%、女性が17.8%だった。

日本では長らく、「男性は結婚して一人前だ」とされてきた風潮があり、結婚しないという人生の選択肢はほぼなかった。現に1950年の男性の生涯未婚率は1.5%にとどまっている。

特に男性の生涯未婚率は1990年以降、急増しているが、1990年に50歳だった人は現在80歳を超えている。これまで亡くなった男性のなかで一度も結婚したことがなかった人はほとんどいなかったが、これからは、生涯未婚の男性がどんどん亡くなっていく社会が到来する。

80代の親が、自宅にひきこもる50代の子どもの生活を支える、いわゆる「8050問題」も、おひとりさま予備軍の問題でもある。親が要介護状態になったり、亡くなってしまったりすれば、たちまち子どもの生活は立ち行かなくなってしまう危険性をはらんでいる。

2019年の内閣府の発表では、40~64歳のひきこもりシニアは約61万3000人にのぼるとされるが、彼らの多くには、親亡き後の生活を支援する家族がいない。

子どもがいる親の側も、安心してはいられない。2000年以降、長生きする人が急増し、要介護期間や死亡時に子どもがいても、その子どももかなりの高齢であることが容易に想定できる。

「老いては子に従え」と、子どもがいるから老後は安心であるという時代では、もはやなくなっているのだ。

頼れる家族がいないと病院も介護施設も門前払いに

以上のように、結婚しようがしまいが、子どもがいようがいまいが、長生きをすれば、最後はおひとりさまになる可能性は誰にでも起こり得る。これまでの日本では、自立できなくなった時には家族が支援したり、面倒をみたりするのが当たり前だとされてきた。

ところが、おひとりさまの増加で、いざというときに支援してくれる家族がいない、あるいは家族はいるが、頼れないというケースが珍しくなくなっている。

老、病、死に直面すると、誰しもが誰かの支援を受けざるを得なくなる。例えば入院や入所時に身元保証人を求める病院や介護施設はたくさんある。

2018年に厚生労働省は、身元保証人がいないことを理由に、病院は患者の入院を拒否してはならないという通知を都道府県に出している。

しかし神奈川県病院協会や第2東京弁護士会などが実施した各種調査によれば、9割以上の医療機関や介護施設で身元保証人を求めており、親族や民間事業者による保証人がいない場合には、入院や入所を拒否するケースが報告されている。

保証人になる親族がいない人に判断能力がなくなった場合、成年後見人をつけたとしても、後見人は医療契約を代理することはできるが、介護支援内容や医療行為への同意は認められていないので、手術や延命措置について本人に代わって判断してくれる人がいないことが、施設側が受け入れをためらう背景にある。

自立できなくなる前にやるべきことは数多い

施設入所時には身元保証人がいても、保証人が先に亡くなり、保証人がいなくなるケースもある。

保証人がいない人の経費不払いを心配する声も現場では大きくなっている。本人に支払い能力があったとしても、死亡した場合に回収できない可能性があるからだ。

しかし生活保護受給者なら、入院費や介護費は全額給付され、自己負担はない。保証人がいない場合と比べると、病院や施設側からすれば、生活保護受給者の方が不払いの心配はないのだ。

こうした身寄りなし問題は、自立して生活している時には顕在化しない。そのため、希望する医療や介護サービス、延命措置の可否、緊急連絡先や希望する納骨方法など、元気なうちに、自分の意思を書き記している人は多いとはいえないのが現状だ。

神奈川県横須賀市では2018年、あらかじめ登録した市民の終活情報を、いざというときに本人に代わって、病院、消防、福祉事務所などに開示するサービスを全国に先駆けて開始した。現在、大和市、逗子市、鎌倉市などのほか、豊島区が東京都23区で初めて登録制度をスタートさせているし、横浜市でも制度の導入が決まっている。

自立できなくなった時の備えとして、自分の意思とそれを伝えてくれる代理人の存在は必要不可欠なのだ。

日本では、人が高齢になり自立できなくなってから、なかでも人が亡くなって以降のことは、家族や子孫が担うべきとされてきた。

しかし血縁、親族ネットワークだけでは老い、病、死を永続的に支え続けることは不可能なところまで、日本の社会は変容している。

自立できなくなった後に頼れる家族がいることがもはや当たり前の社会ではなくなっている。

<DIAMOND Online>

にわかに信じがたい数字…「おひとりさま」男性の孤立死が増える当然の理由とは