日本経済の有識者である大守隆氏・増島稔氏の手によって、両氏を含む12名の専門家たちの論考が編集された『日本経済読本(第23版)』(東洋経済新報社)では「経済を理解するには、歴史、制度、事実、理論の各面を組み合わせて理解することがとても重要である。(引用元:同書はしがきより、執筆者 : 大守隆(元内閣府政策参与)」と言及されています。本記事では本書から一部抜粋・再編集し、日本の「所得格差」が拡大した背景と、今後取り組むべき課題について歴史、制度、事実、理論の各面から解説します。

所得格差は拡大しているのか

日本がすでに所得格差の小さな国でないことは、統計のうえでも明らかになっている。格差を示す代表的な指標としてジニ係数がある。この指標はゼロに近いほど平等、1に近いほど不平等な所得分布であることを示す。OECDによると、税や社会保障による再分配を行った後の可処分所得でみた場合、2020年における日本のジニ係数は0.338となり、G7諸国のなかではアメリカ、イギリスに次ぎ3番目に高くなっている。

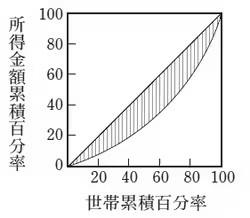

ジニ係数

格差や不平等度を測る指標でイタリアの統計学者ジニにより考案された。横軸に所得の低い世帯から高い世帯へ累積百分率をとり、縦軸に所得の累積百分率をとって結んだローレンツ曲線とその両端を結ぶ対角線で囲まれる面積の大きさ(図表1の斜線部分)と下半分の三角形の面積との比。1に近づくほど不平等度が大きい。

[図表1]ジニ係数

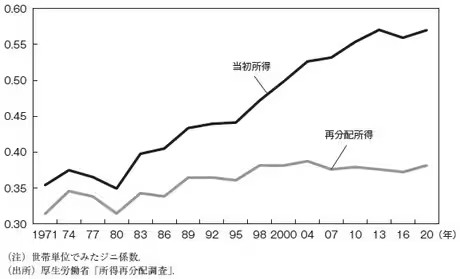

日本の所得格差は、1980年代以降拡大基調にあった(図表2)。税や社会保障による再分配を行う前の当初所得ベースでみると、ジニ係数は、80年の0.349から2020年には0.570へと大きく上昇している。

[図表2]所得格差の推移(ジニ係数)

ワーキング・プア

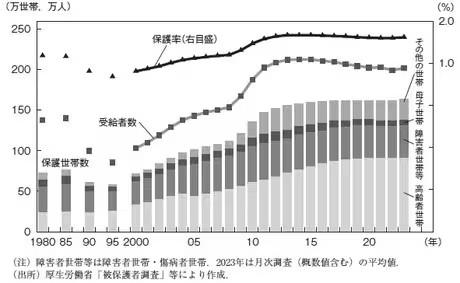

2000年代半ばには、働いても低い収入しか得られない人々を称したワーキング・プア(働く貧困層)が話題とされるようになった。ワーキング・プアは日本では厳密な定義があるわけではないが、生活保護の水準や相対的貧困線が一つの目安となることが多い。

これまでの研究で、現役世代については、日本では失業や無業よりもパート、アルバイト等の非正規雇用で働いている人々の方が、貧困率が高いとの指摘もある(樋口・石井・佐藤[2011])。最近の研究でも、性別にかかわらず非正規雇用者の貧困率が正規雇用者と比べ顕著に高く、特に非正規雇用に就いている中年層男性の貧困率が高くなっている(阿部[2024])。専門家による能力開発を含めた助言や支援なども行いつつ、希望する人には正規雇用へのスムーズな転換を促進し、能力と意欲に応じた所得が得られるような労働市場の実現が重要となっている。

[図表3]生活保護世帯数,受給者数,保護率の推移

樋口美雄・石井加代子・佐藤一磨「貧困と就業――ワーキングプア解消に向けた有効策の検討」RIETI Discussion Paper Series, 11-J-056、2011年。

阿部彩「相対的貧困率の動向(2022年調査update)」JSPS22H05098、https://www.hinkonstat.jp/、2024年。再分配政策の評価

すでにみたように、再分配前の所得である当初所得のジニ係数は近年大幅に上昇しているが、再分配後の所得のジニ係数は低めに抑えられ、上昇も小幅にとどまってきた。これだけをみると、日本の再分配政策はうまく機能しているように思える。しかし、次の2点に留意する必要がある。

第1は、再分配効果のかなりの部分は、年齢階層間の所得移転で説明されるという点である。世帯主が退職した後の世帯は若年・中年層(現役世代)より所得が低い。公的年金などの社会保障は若年・中年層に負担を求め、高齢層に年金や医療、介護給付を行っている。その結果、年齢階層間の所得格差は縮小する。こうした年齢階層間の所得再分配の規模は、人口高齢化とともに自然に拡大するので、政府の格差是正策の成果とはいいにくい面がある。

第2は、再分配政策をみるうえでの生涯所得という視点の重要性である。所得格差を考える場合、これまでみてきたように現在の所得を対象とすることが多いが、生涯を通じてみれば、現役時の負担と高齢時の受給はかなりの程度相殺される。貧困の回避という視点では各時点の所得も重要であるが、格差問題を考えた場合、生涯を通じて得る所得にどの程度の格差が生じるかという視点も重要である。言い換えれば、同じ世代に属する個人の間で、生涯所得ベースの再分配がどの程度行われているかが問題なのであり、再分配政策の効果を現在の所得で測ることは過大評価をもたらしがちである。しかし、統計の制約もあって生涯所得の計算は難しく、試算や研究はいまだ限られている。

人口減少社会における再分配政策の方向性

所得格差の長期的趨勢については、経済発展の初期の段階には拡大するものの、しだいに縮小するという、クズネッツの「逆U字仮説」が有名である。しかし、どの先進国をみても所得格差は、近年程度の差こそあれ拡大に転じている。格差拡大の背後には、IT技術の高度化、グローバル化など産業構造の変化、高齢化といった要因が働いており、最近では資産格差への関心も高まっている。

今後の再分配政策に求められる2つのポイント

戦後日本を振り返ると、1950年代に大企業・中小企業間の格差をめぐる「二重構造」論が展開されたものの、所得格差は高度成長とともに縮小していった。しかし、80年代に反転し、格差はそれ以降拡大傾向にある。敗戦で経済的に「リセット」された日本社会も、60年も経過すれば勝ち組・負け組がはっきりしてくる。しかも、その格差は教育機会などを通じて次世代に受け継がれつつある。今後の再分配政策には、次の2点が求められている。

第1に、同一世代内での再分配を重視する必要性が高まっている。これまで、若年層の負担で高齢層の所得を平均的に引き上げるという形で、再分配後の所得格差拡大は抑制されてきたが、少子高齢化のもとで、先細る若年・中年層に格差是正機能を期待するのはしだいに難しくなる。しかも、現役(勤労)層の所得が伸び悩むなかで、高齢層への所得移転は、世代間格差の拡大というもう一つの問題につながる。貧困リスクへの対応を含め、再分配は世代内での処理を優先するという視点が重要と考えられる。

第2に、再分配政策の対象を、世帯から個人にシフトしていく必要がある。生涯未婚率は今後も上昇が見込まれており、高齢世帯のうちかなりが身寄りのない単身世帯となっていくことが予想される。結婚した人々にとっても、子どもの数が少なくなっており、家族による支援を従来ほど期待できず、さまざまな社会的リスクに個人で立ち向かっていかなければならない人々も増えていくことが予想される。そうした個人をセーフティ・ネットを活用して支援していくことが求められる。

執筆者:村田 啓子

立正大学大学院経済学研究科教授

編者:大守 隆

元内閣府政策参与

編者:増島 稔

SBI金融経済研究所研究主幹・滋賀大学特任教授<THE GOLD ONLINE>

家族頼みではもう限界…「生涯未婚の人」「身寄りのない高齢者」増加で懸念される格差拡大。これからの再分配政策はどうあるべきか【経済学者が解説】