2026年4月から、新しい社会保障制度として「子ども・子育て支援金制度」が導入されることが決定しました。一部ではこの制度が「独身税」であると批判され、独身者が不利になるのではないかという懸念の声も聞かれます。

本記事では、「子ども・子育て支援金制度」がどのような制度なのか、なぜ「独身税」という言葉が使われるようになったのかについて解説していきます。

「子ども・子育て支援金」は、「独身者」だけが金銭的負担するわけではない

現在は「独身税」という言葉があまりに印象的でひとり歩きをしていますが、「子ども・子育て支援金制度」はあくまで「全世代型社会保障」の一環として、社会全体で子育て支援を支えるという考えに基づいて策定されています。医療保険料を支払っている全員が、独身者・既婚者・高齢者などを問わずに負担するものです。

ただ、制度の恩恵を受けられるのは子育て世代のみとなりますので、独身者や高齢者、子育てが終了した世代は負担増のみを強いられるという指摘はそのとおりで、それが「独身税」という言葉を生み出した原因でしょう。

こども家庭庁の発表によると、この制度は、少子化対策の強化に向けて、児童手当の拡充や利用者負担の軽減、地域の子育て支援の拡充といったさまざまな施策の財源を確保するために創設されます。その主な特徴は以下の通りです。

社会全体で子育てを支える仕組みである。

少子化は、将来の労働力人口の減少や社会保障制度の維持に直結する、日本が抱える喫緊の課題であることから、「子育ては社会全体で支えるべき」という理念に基づいています。

負担額は、既存の社会保険料(医療保険料)に上乗せするかたちで徴収する。

「独身税」というような新たな税を創設するのではなく、すでに徴収されている医療保険料に上乗せして徴収される形が検討されています。これにより、新たな税負担という形での国民の抵抗感を和らげつつ、安定した財源を確保しようとしています。

企業・高齢者も負担する。

医療保険料・厚生年金保険料を企業と従業員が折半して負担しているのと同様、企業も子育て支援の財源の一部を負担することになります。また、医療保険に加入している高齢者も例外なく、負担増を受け入れることが議論されています。

筆者としては、今まで高齢者支援に偏りすぎていたわが国の社会保障を、一部とはいえ全世代負担型で子育て世代支援に振り向けたことは、評価すべきだと思っています。

ただ、予算の規模感としては、こども未来戦略の「加速化プラン」で年間3.6兆円程度、うち子ども・子育て支援金制度で1.3兆円程度であり、年間予算が100兆円の桁に達する年金・医療・介護の高齢向け社会保障と比較すると、まだまだアンバランスであると感じます。今後の議論には、さらに注目していく必要がありそうです。

支援金の負担額と、子ども1人あたり給付改善総額は?

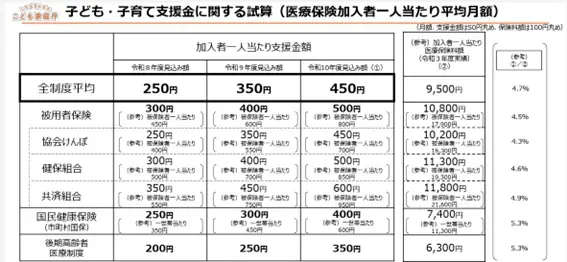

支援金の負担額は図表1のとおり、最終的には1人あたり月額で350円~600円、全体平均で450円程度になると見込まれています。現在負担している医療保険料に上乗せする割合は、およそ5%程度です。

図表1

こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度の概要について

一方、支援金をあてる事業による0~18歳までの間の平均的な給付拡充(累計)は約146万円になると試算されています。その内訳は、児童手当拡充のほか、妊婦のための支援給付(妊娠・出産時の10万円相当の給付金)、こども誰でも通園制度(乳児等のための支援給付)、出生後休業支援給付(育児休業給付手取り10割相当)の創設などです。

あくまで概算のシミュレーションですが、1人の国民が一生涯に負担する「支援金」が月450円・60年間とすると、総額32万4000円となります。夫婦2名で64万8000円の負担増となるのに対し、子ども1人あたりが受ける恩恵が総額146万円ですので、表面的には「結婚して子どもをもうけたほうが得」となるように見えます。

ただ、この金額が制度の目標とする「少子化を反転させること」につながるレベルであるかは、極めて疑問だと言えるでしょう。

まとめ

2026年4月から始まる「子ども・子育て支援金制度」は、子育て支援を社会全体で支えることを目的とした制度とされています。

少子化が進行する日本においては、子どもを産み育てやすい環境を整備することが不可欠であり、そのための長期的で安定的な財源確保として全世代負担型の社会保険料増が議論されています。ただ、その支援金額が少子化を反転させるのに十分なのかは、極めて疑問です。

今までの高齢者支援に偏った社会保障を見直すきっかけとなるか、今後も注目していきましょう。

<ファイナンシャルフィールド>

2026年4月から「独身税」が開始! 今後、独身でいるのは本当に損? 1人あたりの「支援金の負担額」や背景を解説